2025年4月28日(月)午後6時30分より、練馬区男女共同参画センターえーる2階視聴覚室にて、「めぐみの会全体研修」を行いました。

リモート会場も含め50人以上の方にご参加いただきました。

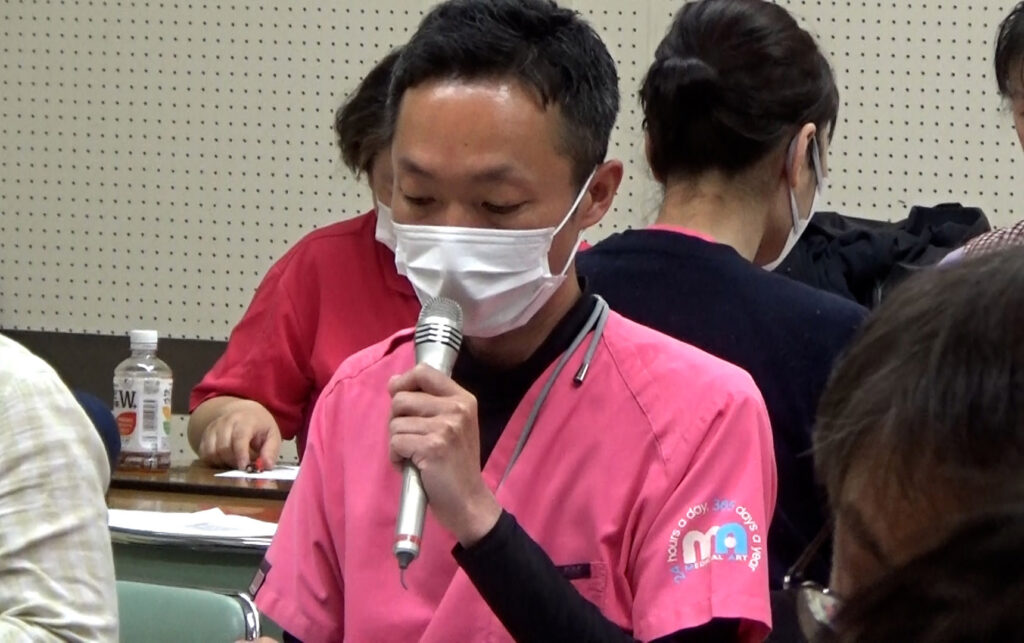

今回、研修を担当したのは 「居宅支援めぐみの会大泉」のケアマネージャーのみなさんです。

本研修は、前半は講義形式で「BCP」とは何なのかを学び、後半はグループワーク形式をとりました。

1.BCPって何?──「避難」だけでは終わらない介護事業の使命

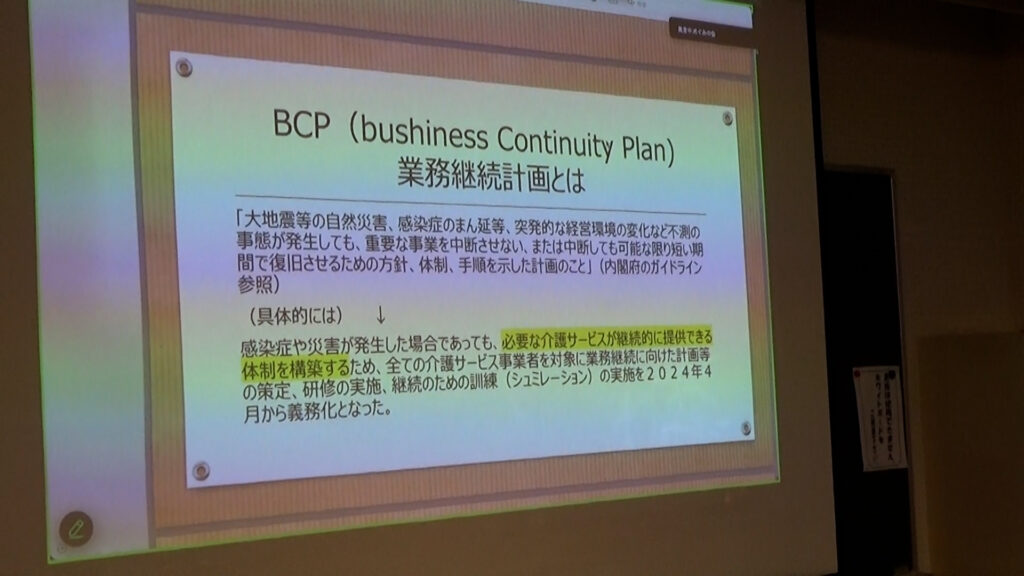

研修の前半では、BCP(Business Continuity Plan/業務継続計画)の基本をおさらいしました。

このブログではさらに研修より噛み砕いた表現でお伝えします。

BCPとは…

まずは、内閣府ガイドラインを参照にちょっと難しい表現をします。

「⼤地震などの⾃然災害、感染症のまん延、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発⽣しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための⽅針・体制・⼿順を⽰した計画」

これを噛み砕いて表現しますと…

「大きな地震や感染症など、思いがけない出来事が起きても、大切な仕事を止めない、あるいは 止まってもできるだけ早く元に戻す ための「方針・体制・手順」をまとめた計画。」

こういうことになります。

介護の現場では

2024年4月から、すべての介護サービス事業者に

- 計画づくり(BCPの策定)

- 職員への研修

- 実践的な訓練(シミュレーション)

これらを行うことが義務づけられました。

つまり、災害や感染症が起きても、

利用者さんに必要な介護サービスを途切れさせない仕組みを、

あらかじめ準備しておくことが求められています。

BCPは、業務継続が⽬的

BCPには大きくわけて2つの種類があります。

1つめは「⾃然災害」、2つ目は「感染症」となります。

自然災害に備えるBCP

ポイント:地震・台風・豪雨など “天気や地面” が原因のトラブル

- 近年は 集中豪雨や大型台風 がとくに増えています。

- 将来起こるといわれる 南海トラフ地震 では、広い範囲が震度6強〜6弱で揺れる想定です。

- こうした災害が来てもサービスが止まらないよう、

- どんな被害が起きるか想定する

- 必要な物資・連絡手段・人員配置を決める

- マニュアルどおり動けるか訓練する

――この3ステップを計画にまとめるのが「自然災害BCP」です。

感染症に備えるBCP

ポイント:ウイルスや菌が原因のトラブル

- 新型コロナ、インフルエンザ、ノロウイルス など、毎年のように流行します。

- 流行期には 面会制限や消毒強化 など、感染を広げない対策が欠かせません。

- そこで

- どの感染症を想定するか決める

- 発生時の動き(利用者対応・職員シフト・防護具の使い方)を決める

- 実際に動けるか訓練して確認する

――これをまとめた計画が「感染症BCP」です。

避難計画(避難訓練)との違い

BCPは避難訓練や、防災計画とは違います。

こちらの項目ではそれぞれの違いを表にまとめてみました!

| 目的 | やること | ゴール |

|---|---|---|

| 避難計画・避難訓練 | – 火災・地震・風水害が起きたとき、利用者を 安全な場所へ連れて行く 手順を確認する。- 避難ルートや集合場所、連絡方法を決めて実際に動いてみる。 | 「みんな無事に避難できたか?」を確認し、次に備える。 |

| 防災計画 | – 災害そのものによる 被害を減らす ことが主な狙い。- 利用者と職員の命や身体を守り、施設の損害を最小限に抑える方法を決める。 | 被害を最小限にして安全を守る。 |

| BCP(業務継続計画) | – 避難が終わった “あと” も サービスを止めない/早く再開する ための準備。- 人員・物資・連絡体制などをあらかじめ決めておく。 | 介護サービスができるだけ途切れないこと。 |

ポイント

- 避難計画=「まず命を守る」手順

- 防災計画=「被害を抑える」ための準備

- BCP=「災害後も仕事を続ける」ための仕組み

つまり、BCPは避難訓練そのものではなく、

避難が終わったその先 をどうするかまで含めた計画です。

BCP(業務継続計画)が大切なわけ

防災計画や避難計画(避難訓練)は、

利⽤者や職員の安全確保できることが計画のゴールです。

しかしながら、

介護事業所や医療機関等は、有事の時こそ事業継続が求められる事業です。

例えば…

感染症が広がっても、スタッフ全員を自宅待機にして

介護を完全に止めるわけにはいきません。

介護が途切れれば、普段の生活さえ送れない利用者さんがたくさんいるからです。

だからこそBCPが必要となるのです。

「安全を確保した上で、どうやって事業を動かし続けるか」を

あらかじめ決めておくことが、

介護現場には欠かせないということです。

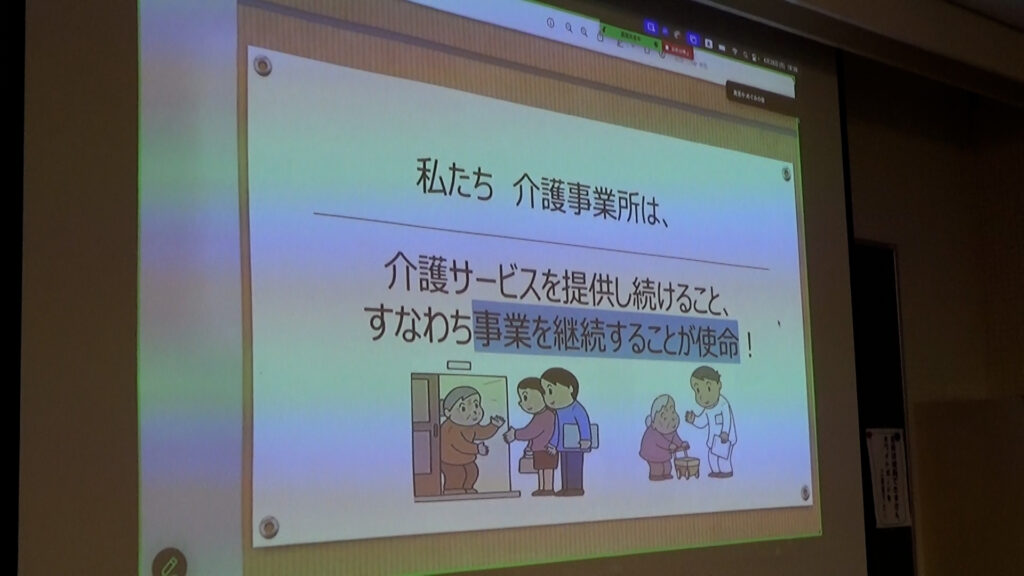

そして、講義の最後には…

「私たち 介護事業所は、

介護サービスを提供し続けること、

すなわち事業を継続することが使命である!」

このことを再確認しまた。

2、グループワーク…みんなで考えるBCP

グループワークでは、6人前後の班に分かれ…

- 「勤務中に震度5の地震が起きたらどう動くか」

- 「翌日から業務をどう再開するか」

といった2つのテーマに議論と発表を行いました。

各班のディスカッションを通じて――

- 多角的な視点 が集まり、

個々では思いつかなかった着眼点に気付けた。 - 津波避難を経験した職員からは

「通信手段が完全に遮断される現実」も共有され、

想定外の課題を具体的に認識できた。 - 「何が実行可能で、何が難しいか」を整理し、

現実に即した対策へ近づける良い機会となった

――といった学びと課題が浮き彫りになりました。

まとめ…“備え” は今日から動かす行動計画

まとめます!

- BCPは「命を守ったその先」を支える仕組み

避難や防災で安全を確保したあと、介護サービスを止めない・早く再開するための方針と手順をまとめたものです。2024年4月から介護事業者に義務化され、めぐみの会でも具体策のブラッシュアップが進んでいます。 - 自然災害BCPと感染症BCPの二本立て

南海トラフ地震や豪雨・台風への備え、そして毎年流行する感染症への備え——両面から「人・物資・連絡」の体制を平時に整えることが重要だと再確認しました。 - グループワークで“現実解”を深掘り

「勤務中に震度5が起きたら?」という想定を通じて、多角的な意見交換ができました。通信遮断を経験した職員のリアルな声など、現場目線の課題とアイデアを共有できたのは大きな収穫です。

今回の研修で浮き彫りになった課題は、徐々にマニュアルの更新に反映していき、計画を“動く仕組み”へと育てていきます。

利用者の安心・安全とスタッフの働きやすさを両立させる――それがめぐみの会の使命なのかもしれません。(ちょっとクサイ台詞ですね…)

【めぐみの会】では…

今後も定期的な研修や情報共有を通じて、

利用者に対する安心・安全なサービス提供と、

スタッフ一人ひとりの自己研鑽を推進していきます。

次回の研修にもご期待ください!

そして「めぐみの会では」、

ここ練馬区の訪問介護の現場で一緒に働いてくれるヘルパーさんを随時募集しています。

「登録ヘルパーでスポット的に働きたい!」や「時給で働きたい」

「正社員としてマネジメントもしたい!」という

様々な要望に柔軟に対応させていただきます。

ご興味のある方は、下記リンクより採用ページをご覧ください。

お電話でもお待ちしてます!

03-5923-9066(メディカル・アート/めぐみの会 総務部)